|讲座简讯

2024年12月18日下午15:00-16:30,湖北美术学院手工艺术学院邀请了景德镇陶瓷大学原校长、教授、博导,国务院学位委员会设计学学科评议组成员,教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会副主任—— 宁钢教 授为陶瓷艺术专业全体研究生开展了以《文化自信的实质与践行——一带一路视野下的中国陶瓷艺术》为题的讲座,此次 讲座由湖北美术学院手工艺术学院陶艺系主任黄鉴老师主持,陈君、余芳、张春、张学龙、李勤、陈艺楠等几位教师参与讲座。

宁钢教授以文化自信的

实质与践行为出发点,分析一带一路视野下的中国陶瓷艺术,从陶瓷艺术兴衰发展、意象思维掌握以及创作经验分享等方面,细致展示讲解了大量经典设计作品,讨论了传统文化与当代设计相融合的 创作方法与原则,以及“何谓意象”“如何用意象创作”的研究分享,以此探讨文化融合中陶瓷艺术意象设计的发展。

宁钢教授认为,“意”就指作者在作品中流露出来的主观情感;“象”则为作品中客观的形象,包括人、 物和景。意象在创作中涵盖材质意象,色彩意象,构图意象。《周易》中提到“观物取象” “立象 以尽意”,意象创作应当是作者主观情感的客观物象,不仅是

作品的构成单位,也 是作品构思核心。在一带一路文化下交融发展的今天,每件艺术作品都有其独特的意象,我们应要掌握分析意象思维步骤,通过分析揭示不同艺术作品意象中蕴含的作者情感。

宁钢教授分享创作经验提到,寓意深刻而包含美感的作品,往往需要扎实的文化修养。因此, 陶艺家自身的充实和提高修养已经成为势所必然。要创造出具有时代气息与民族审美特征的陶艺作品,必须饱读诗书提高修养、广泛学习祖国的历史和传统文化。这其中包括古典中那种凝练、精辟、含蓄、抒情;中国传统书法的风骨、气势、韵律、节奏;金石雕刻的质朴、苍劲、隽永等 特点。最后还需要完善自我,使作品具备一种内劲外秀,刚柔相济,动静结合,雄健潇洒,清秀而含蓄的内涵。这种美感正是一种个人审美意识和修养的具体表现,是直接影响作品素质的极重要的因素。

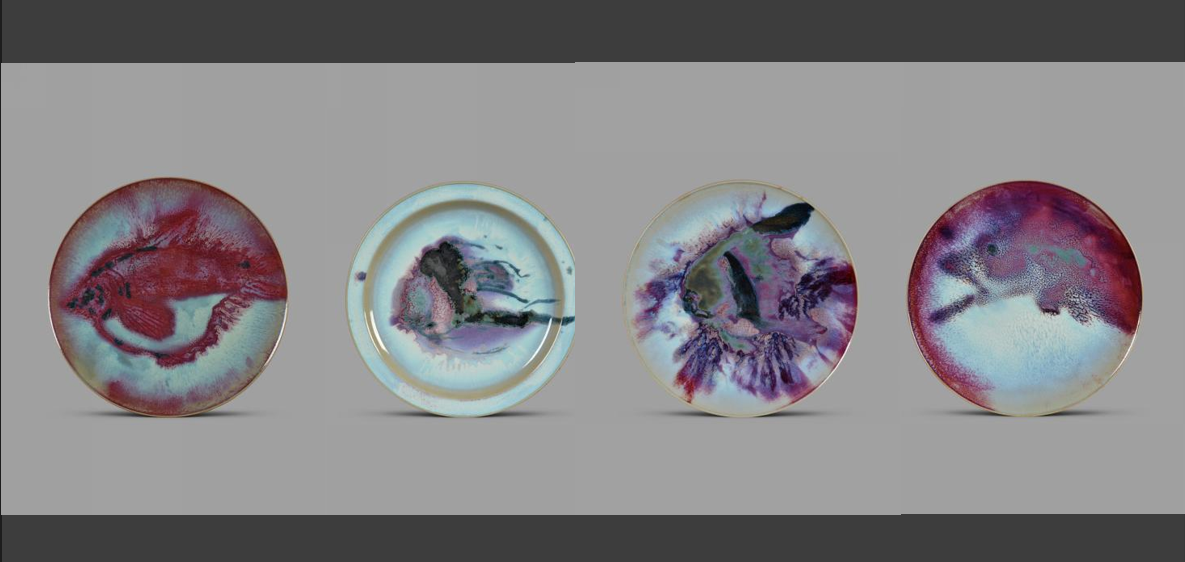

宁钢教授在讲座中也向同学们讲解了“無/境”陶瓷作品展中的创作作品,以及艺术创作的意象思维。他建议同学们先打好基本功和提高修养,做到“意在笔先,而不是笔在意先”,意象不是刻意,而是自觉,是一种潜移默化的体现。年轻艺术家需要拥有开放包容的人文价值和心态,才能在众多的族群和观念迥异的不同文化建立起一个“多元一体格局”的中国艺术文化舞台。

最后,黄鉴老师对讲座进行总结,他

认为:首先宁钢教授通过中国传统文化以及人类命运共同体文化交融,分析当代陶瓷艺术发展;其次宁钢教授分享创作经验,告诉大家如何运用意象思维创作,其中包括材质意象,色彩意象,构图意象;最后宁钢教授讲解中国美术馆“無/境”陶瓷作品展中的创作,帮助我们掌握意象思维,从现实中寻求突破,从传统中汲取养分。

讲座结束后,宁钢教授同与会人员就有关学术研究问题进行了座谈。宁钢教授认为陶瓷艺术是鬼斧神工的艺术,不可复制、不可再生、不可预测,其偶发性令人着迷,同时中华文化对于艺术创作者来说是取之不尽的灵感源泉,好的作品都是对某一物象的有感而发,并非刻意为之,但也需要多做作品,在实验过程中摸索经验,研发出自己的创作系统。

▲座谈会现场

▲讲座现场合影